Schwerstarbeit - Rücken und Heben statt Regulieren

Merkmal eines geschlossenen Kochofens - auch „Kochmaschine“ genannt - sind Einrichtungen zur exakten Steuerung des Brennvorgangs im geschlossenen Feuerraum mittels der Luftregulierschrauben, der Luftklappen oder der Schieber. Was heute als selbstverständliche Einrichtung gilt, um eine Überhitzung (verdampfen, anbrennen, entzünden) oder ein Abkühlen der Speisen zu verhindern, fehlte stets bei der offenen Feuerstätte. Dieser Umstand ließ das Bereiten der Speisen und Getränke in der offenen Flamme zur Schwerstarbeit werden und ist heute kaum noch nachvollziehbar.

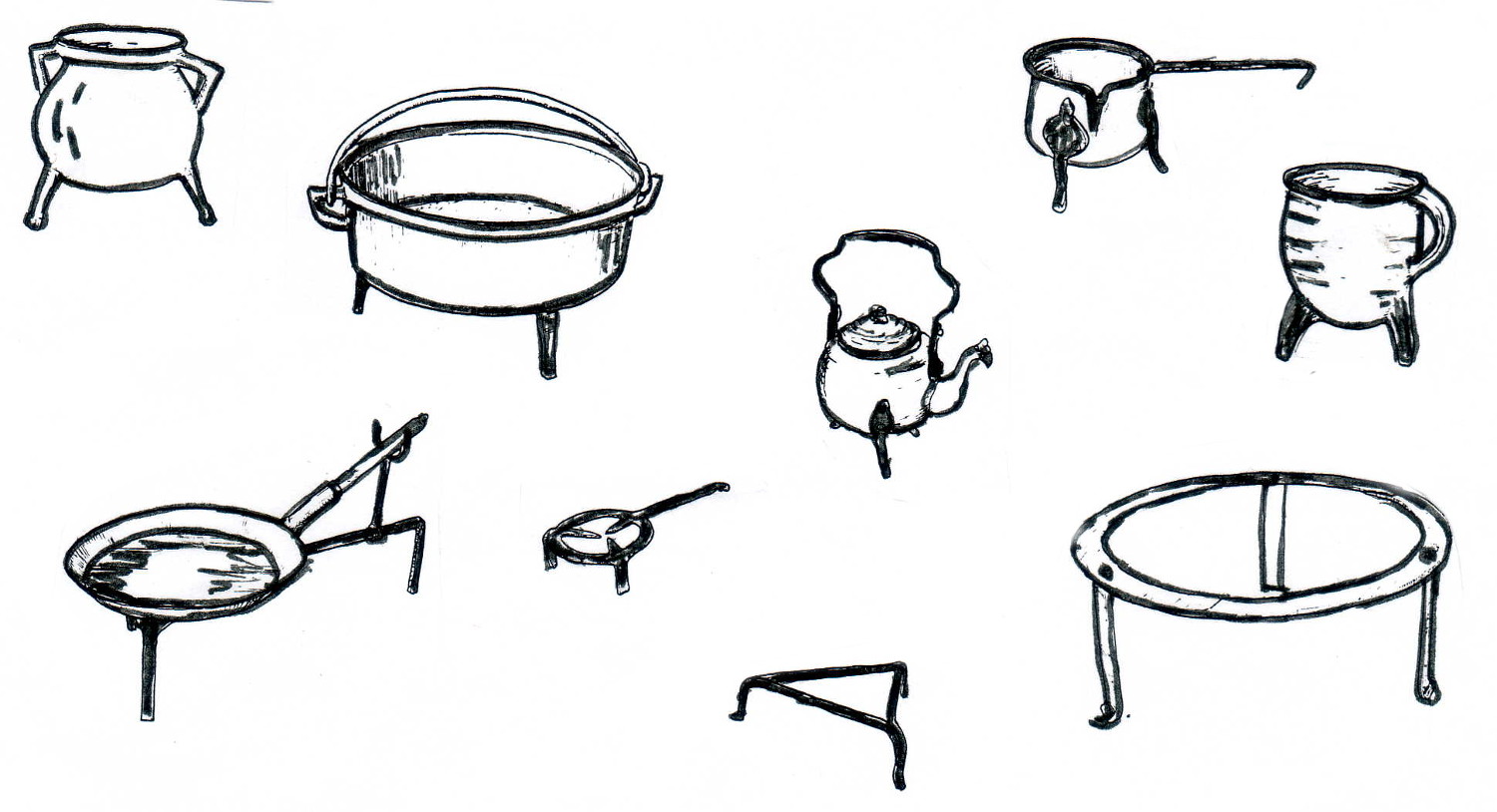

Anstelle der geregelten Luftzufuhr in einem geschlossenen Kochofen ließ sich eine kontrollierte Wärmeaufnahme bei Speisen und Getränken nur durch eine wechselnde Positionierung der schweren Kochgeräte erreichen. Wollte man einen gleichmäßigen Abbrand der Brennstoffe nicht stören (ineinanderfallende Glut, gestörte Luftzirkulation, veränderte Entzündungstemperatur etc.) konnte man das Feuer nur sehr begrenzt regulieren. Außerdem sprach es sehr träge auf die Eingriffe an, während z.B. bei der Anheizzeit möglichst schnell für einen begrenzten Zeitraum eine erhöhte Wärmeenergie abgerufen werden musste. Die Wärmeaufnahme wurde über die Positionierung der Kochgeräte geregelt.

Hierzu gab es zwei Möglichkeiten:

-

Die horizontale Positionierung der Kochgeräte

Die mit drei oder vier Beinen oder einem Traggerüst versehenen Gefäße standen auf der gleichen Unterlage wie das Feuer. Sie wurden in der horizontalen Ebene so zum offenen Feuer bewegt, dass die gewünschte Energieaufnahme den Erfordernissen entsprach. Wenn aber dabei das Kochgerät nicht direkt im Feuer stand, wurde es vornehmlich von nur einer Seite erwärmt. Für eine gleichmäßige Erwärmung der Speisen musste also das schwere, heiße und rußige Kochgerät entweder regelmäßig gedreht oder aber die Speisen mussten zumindest ständig verrührt werden.

-

Die vertikale Positionierung mit dem Hal

Auch der Hal (Vorrichtung zum Heben und Absenken der Töpfe und Kessel) verhinderte noch nicht, dass die schweren Kochgeräte umpositioniert werden mussten, wenn die Wärmezufuhr verändert werden sollte. Der Hal ermöglichte es hingegen, die Kochgeräte in vertikaler Richtung unterschiedlich hoch über dem Feuer aufzuhängen.

Bei den meisten Haltypen war dies mit einem sehr kraftaufwendigen Abheben, Absetzen und Wiedereinhängen der Töpfe und Kessel verbunden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kochgeräte damals noch sehr schwer waren. Sie waren oft dickwandig (Bronze oder Eisenguss) und von großen Ausmaßen, da ein Topf häufig die Speise für die ganze Familie beinhaltete (‘Eintopf’’).

Ein Vorteil der Positionierung in unterschiedlichen Höhen über dem Feuer lag wohl darin, dass das Gefäß gleichmäßiger über den Topfboden verteilt erwärmt wurde. War ein schwenkbarer Galgen vorhanden, konnten die Gefäße auch leichter zur Seite bewegt werden. Erst die Verbesserung der geläufigen Haltypen wie Kettenhal und Zahnhal durch die Anwendung zweckmäßiger Mechanik, vereinfachte die Höhenverstellung der Kochgeräte und erleichterte das Hantieren am offenen Feuer. Steckhal, Schraubhal und Drehhal nutzten das kraftsparende Prinzip des Hebels oder der Untersetzung. Besonders bei großen Gefäßen, wie sie z.B. für das Schlachten, das Viehfutter oder die Wäsche verwandt wurden, brachten diese Techniken Vorteile. Solche kraftsparenden Haltypen besaßen eine aufwendigere Mechanik. Nicht jeder Haushalt konnte sich so ein Gerät leisten. Modelle dieser Art sind daher auch heute relativ selten.

Wärmeregulierung durch Steuerung des Brennvorganges im Kochofen

Auch der beste Hal vermochte es nicht zu verhindern, dass lediglich nur ein Bruchteil der Wärmeenergie des offenen Feuers zum Kochen genutzt werden konnte. Besonders in den Sommermonaten wurde der überwiegende Teil der Brennstoffe als Raumwärme verschwendet. Damit wurde das mühsame Bereiten der Speisen auch noch durch unnötige Hitze erschwert.

Brennstoffverknappung, Holzlesebeschränkungen, Kostensteigerungen und die schwierige Handhabung der Gerätschaften am offenen Feuer haben früher und später dazu beigetragen, die traditionellen Denkweisen und Handlungsabläufe doch in Frage zu stellen. Man suchte nach neuen Möglichkeiten nicht die Nahrung, sondern das Feuer „in den Griff“ zu bekommen. Das Ergebnis gewandelter Bedingungen und Bedürfnisse war die geschlossene Feuerstätte.

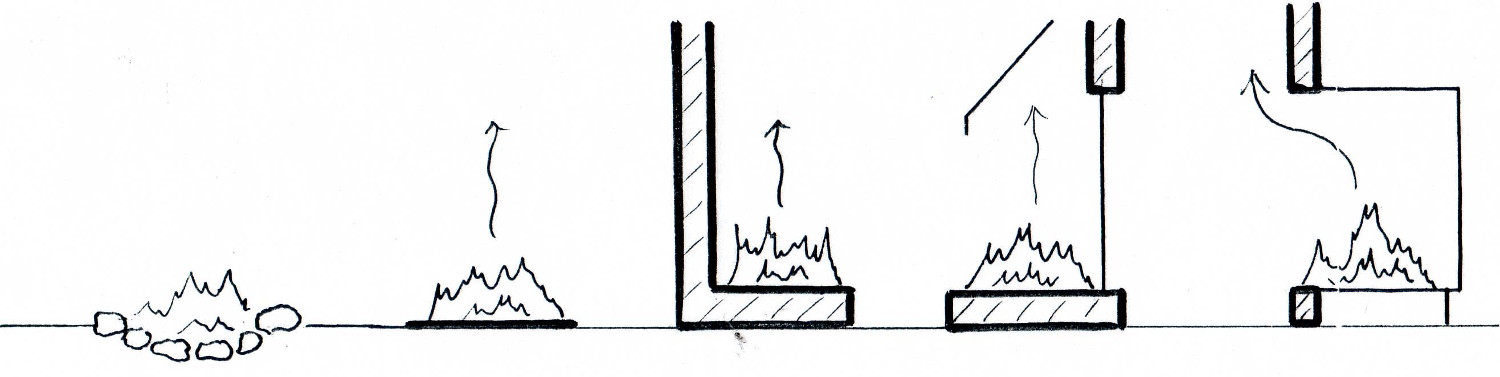

Mit der Möglichkeit nun die Luftzufuhr regulieren zu können, wurde mit einem leichten Handgriff darüber bestimmt, wieviel Energie das Brennmaterial freizusetzen hatte. Denn neben einer gewissen Entzündungstemperatur war auch der Sauerstoff unverzichtbar. Mit dem Schlot baute man einen Windkanal, der die Thermik nutzend ohne äußere Einwirkung sicherstellte, dass das Brennmaterial stets genügend Sauerstoff erhielt und der Verbrennungsvorgang wie bei einer Kettenreaktion beschleunigt wurde. Solange Brennmaterial vorhanden war, konnte über die Drosselung der Luftzufuhr am (Wind-)Ofen der Abbrand exakt geregelt werden. Für den Ofen hieß dies, dass das Kochgeschirr an der einmal gewählten Position verbleiben konnte, bis die Speisen den gewünschten Garzustand hatten.

Das nun in einem fast geschlossenen Kasten aus Stein oder Guß gebändigte Feuer

- konnte nun exakt reguliert werden

- verzehrte nicht unkontrolliert die Brennstoffe

- verbreitete im Sommer nicht mehr soviel unerwünschte Hitze

- verschmutzte nicht mehr die Kochgeräte mit Ruß

- breitete sich nicht unkontrolliert aus (Brandgefahr, Rauch etc.)

- schadete nicht mehr der Gesundheit durch Rauch und Zugluft

Trotz dieser Vorteile setzten sich die geschlossenen Feuerstätten (Kochherde und Öfen) regional nur unterschiedlich schnell durch. Es bedurfte sogar staatlicher Lenkungen, die Menschen von den zeitgemäßen Heizsystemen zu überzeugen.

In der Gegenüberstellung der Exponate des offenen Feuers mit den Öfen und Herden erfährt der Betrachter, welche besondere Bedeutung die Entwicklung der geschlossenen Feuerstätten hatte.

In eindrucksvoller Weise kann hier z.B. der Besucher nachvollziehen, wie schwierig das Hantieren mit verschiedenen Haltypen im Vergleich zum Bedienen einer Kochmaschine ist. Er erfährt damit, wie wichtig der schöpferische Gestaltungswille für die Abläufe des täglichen Lebens ist, und er kann überholte und zeitgemäße Lebensformen miteinander wertschätzend vergleichen.

Um bei dem Betrachter einen nachhaltigen Eindruck zu vermitteln, wurden in der Sammlung Hoffmeister deshalb nicht nur Öfen und Herde („Ofenmuseum“) thematisiert, sondern auch offene Feuerstätten mit einbezogen. Gemessen an der grundlegenden Bedeutung des Feuers für die soziokulturelle Entwicklung der Menschen ist auch eine umfassende Darstellung längst überfällig.

Die Entwicklung der geschlossenen Feuerstätten

Fortschritt oder Rückschritt?

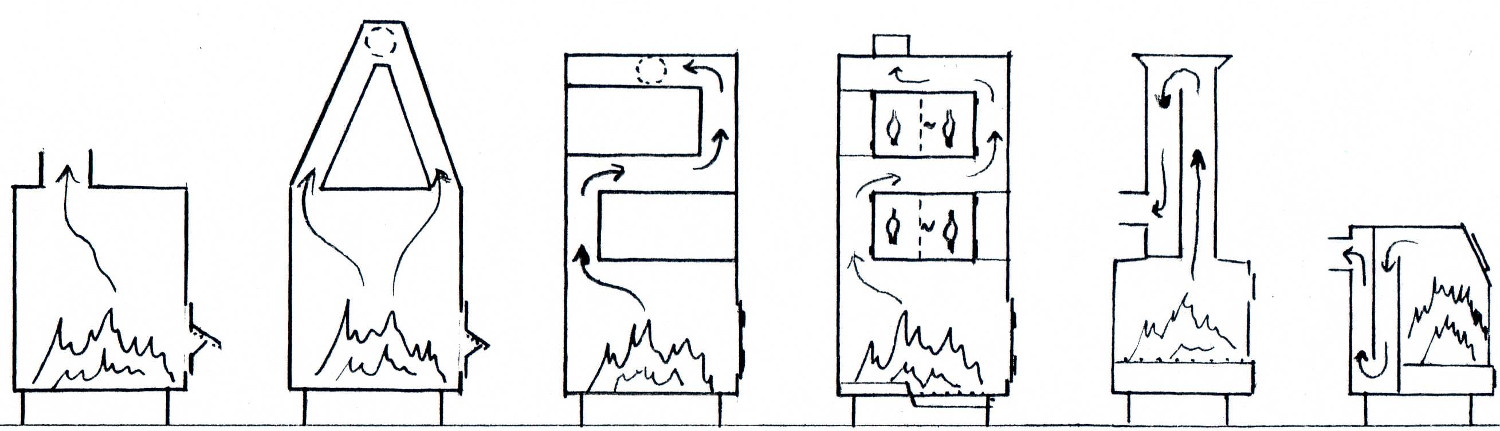

Bevölkerungszuwachs und die Verknappung der Brennstoffe zwangen zur Entwicklung energiesparender Ofensysteme. Die Sammlung Hoffmeister gibt einen Überblick über die Konstruktionsmerkmale verschiedener historischer Ofensysteme, die zum Ziel hatten, eine bessere Restwärmenutzung durch besondere Rauchführung zu gewährleisten. In geschlossenen Öfen herrschen oberhalb der Flamme noch Temperaturen von 600-1000 Grad. Um hieraus zusätzliche Wärme für den Wohnraum ableiten zu können, wurden später die Rauchgase in möglichst langen Zügen umgeleitet, ehe sie über den Kamin ins Freie entweichen durften. So gliederte sich ein verbesserter Ofen in Brennraum und Aufsatz zur Rauchwärmenutzung.

Die ersten geschlossenen Öfen (Sechsplattenöfen) sahen aus wie ein großer Kasten mit einer Türe und einer Luftklappe. Ein sehr großer Teil der Energie ging noch über ein mächtiges Ofenrohr in den Kamin verloren. Im späteren Pyramidenofen konnten sich die Rauchgase auf zwei gleiche Schenkel verteilen und wurden schräg nach oben zum Schlot geführt. Bei den Zirkulieröfen wurden die heißen Rauchgase durch eine Kolonne von horizontalen und waagerechten Zügen geführt, bis sie in den Kamin entlassen wurden. In hohen, runden Öfen finden wir häufig ein System aus aufsteigenden und abfallenden Zügen, d.h. der Rauch wird sogar streckenweise nach unten geführt.

Die Ausnutzung der Wärme konnte über die verlängerten Rauchwege erheblich gesteigert werden. Der Wirkungsgrad steigerte sich bei bestimmten Modellen auf über 90% (moderne Kaminöfen liegen heute bei durchschnittlich 77%). Mit der damit verbundenen Brennstoffersparnis waren auch ein geringerer Arbeitsaufwand und geringerer Anfall an Asche verbunden. Wer sich einen solchen optimalen Ofen nicht leisten konnte, der verlängerte auch schon mal das Ofenrohr oder brachte sogar zusätzliche Bögen an. Für kleinere Öfen gab es auch Anbausätze in angepasster Kastenform, die mit Herdringen versehen waren. Die Abwärme im Rauchzug reichte noch aus, Kochgeschirr, Leimtöpfe etc. aufzuheizen.

Bei einem mittelgroßen Hopewellofen vergrößerten die Gussplatten der Zirkulieraufsätze die Wärmeabgabefläche um mehr als das 2-fache. Bei einem nur 20cm hohen Brennraum(!) betrug die Länge der nachgeschalteten Züge ca. 1,5 Meter! Bei so einem schrankähnlichen Ofen können die Zwischenräume zwischen den Zügen durch Türen verschlossen werden. So entstehen Kästen, die sogenannten Kochkacheln. Die sich hier entwickelnde Wärme übertrug sich bei Bedarf auf Kochgerätschaften und wurde zum Garen, Backen, Kochen und Rösten oder Erwärmen von Bettsteinen genutzt.

An der Decke der Kochkachel finden wir gelegentlich kleine Öffnungen. Über sie wurden die Gerüche und Dünste der Speisen in den Rauchzug abgeleitet. So erwärmten diese Kochaufsatzöfen nicht nur die gute Stube, sondern konnten zusätzlich auch einen Kochherd ersetzen.

Ein weiteres Merkmal dieser besonders effizienten Gussöfen, waren die relativ kleinen Brennkammern. Ganz im Gegensatz zum Ur-Ofen, - dem einfachen Sechsplatten- oder Kastenofen-, war damit der Abstand zwischen der Flamme und den wärmeleitenden Wandungen vernünftiger Weise nur noch gering. Auch eine tiefe Lage der Feuerstelle bewirkte, dass sich besonders in Bodennähe die Wärme besser ausbreitet. In einem relativ engem und nicht überdimensioniertem Verbrennungsraum strömte zudem die zugeführte Luft nicht ungenutzt am Feuer vorbei, sondern gezielt auf die Glut.

Die benötigte Verbrennungsluft war dadurch so gering, dass sie sehr exakt durch gewinde-geführte Verschlussscheiben reguliert wurde. Ein geringer Luftverbrauch verhindert, dass der Wohnraum an anderer Stelle durch nachströmende kalte Außenluft unnötig auskühlt. Bei der Luftzufuhr historischer Öfen wurde auch Rechnung getragen, dass die dem Wohnraum zugewandte Vorderseite des Ofens die größte Wärme abstrahlen sollte. Um aber keine kalte Luftschicht zwischen dieser Wandung und dem Feuer aufzubauen, wurde die Luft über das Rost von unten herbeigeführt oder die Befeuerung und die damit verbundene Kaltluft zufuhr erfolgte von der Seite.

Bei der seitlichen Befeuerung in einer engen, aber langen Brennkammer, machte sich für den Ofenbenutzer ein weiterer sehr wesentlicher Vorteil bemerkbar: Mit der Verwendbarkeit langer Holzstücke wurde der Arbeitsaufwand für das Einkürzen des Brennmaterials erheblich reduziert. Der Feuchtgehalt frisch geschlagenen Holzes beträgt ca. 50% und geht nach 2 Jahren auf 20% zurück. Die Trocknung schreitet von außen nach innen um ca. 2 cm pro Jahr fort. Folglich brauchte man bei dickem Holz viel längere Lagerungszeiten. Das wiederum machte größere Lagerkapazitäten für einen längeren Zeitraum erforderlich, d.h. erzeugte unnötige Mehrkosten für eine trockene Unterstellung und Bevorratung. Dünnes, langes Holz war also wirtschaftlicher und die Öfen mit langen engen Brennkammern, waren hierfür bestens geeignet.

Ist der Brennraum in einem Ofen jedoch viel zu groß, entspricht er nicht dem tatsächlich gefordertem Wärmebedarf, und ist die Entzündungstemperatur zu gering und das Holz zu feucht, entstehen unverbrannte Kohlenwasserstoffe und aromatische Stoffe. In diesem Fall wird die gesamte Nachbarschaft vom Gestank nur eines einzigen riesigen Ofens eingenebelt, während früher alle Häuser eines Straßenzuges problemlos durch effektive Öfen beheizt werden konnten.

Für die alte, bewährte Technik aus der Hoch-zeit unserer Öfen sprach auch, dass

- große Räume mit besonders hohen Decken;

- mit undichten Türen u. Fenstern;

- ohne Isolierglas und zuweilen

- hohen Wandfeuchten bei

- geringer Wand- u. Deckenisolierung

problemlos geheizt werden konnten.

Da heute der Wärmebedarf moderner Wohnräume durch verbesserte Baustoffe erheblich gesenkt wurde, muss die Frage gestellt werden, ob neumodische Kaminöfen nicht als überdimensioniert und damit als ineffizient einzustufen sind, - zumal sie in der Regel die Zentralheizung nur unterstützen sollen. Lediglich in Bezug auf das offene Herdfeuer stellen sie eine Verbesserung dar.

Nicht nur hinsichtlich der Brenntechnik sondern auch im Blick auf die Materialauswahl lohnt sich die Rückbesinnung auf die alte perfektionierte Ofenbaukunst. Im Gegensatz zum seltenen und hochwertigen Kunstgussofen, ist der Stein- oder Kachelofen noch allgemein bekannt. Er war relativ häufig vertreten, denn das Baumaterial (Stein, Ton etc.) war billig und fast überall verfügbar. Der Grundofen wurde vom Grund her aufgemauert und besaß neben dem Feuerraum auch Zirkulierzüge. Gebaut wurde er meist von ortsansässigen Handwerkern. Für eine durchgehende Beheizung war dieser Ofentyp gut geeignet, da die lange Aufwärmzeit (ca. 3-4 Std.) und das thermische Herunterfahren (ca. 12 Std.) nur einmal im Jahr erfolgen musste. Wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit des Materials, den dicken Wandungen und der großen Masse, war der Ofen kaum zu regeln. Das träge Ansprechvermögen und die mangelnde Möglichkeit, die Wärmeabgabe bedarfsgerecht in den Griff zu bekommen, wurde dadurch ausgeglichen, dass man sich näher zum Ofen begab (Ofenbank) oder überschüssige Wärme über Wohnungstüren und Fenster „regulierte".

Die große Materialmasse nahm viel Platz ein und schluckte viel Energie, bis sich eine Temperaturerhöhung bemerkbar machte. Die Steinmasse brauchte lange Zeit, bis sie sich wieder abkühlte. Ein Nachteil, wie wir ihn beim Regulieren einer Fußbodenheizung kennen. In Bezug auf das Energiesparen muss man bedenken, dass beim Kachelofen ein nicht unerheblicher Teil der gespeicherten Wärme nach innen in den Schlot verloren geht, wenn der Ofen aus geht. Für einen kurzzeitig verfügbaren und individuellen Wärmebedarf in gut isolierten Wohnungen, die eine exakte Wärmezufuhr erfordern und unter Berücksichtigung des heutigen sprunghaften Lebensrhythmus, ist der häufig geäußerte Wunsch nach einem Kachelofen, wohl allein mit der Liebe zur Nostalgie zu begründen.

Bei neuzeitlichen Öfen dienen die Kacheln oft nur als Verkleidung eines Stahleinsatzes. Sie wirken dann sogar wie ein Ofenschirm und verhindern eine zügige Erwärmung. Zirkuliert zwischen den inneren und äußeren Wandungen Luft, besteht die Gefahr, dass sich dort Konzentrationen von Staub und Krankheitserregern bilden. Aber auch früher gab es schon verkleidete Öfen, um den wechselnden Zeitgeschmack besser entsprechen zu können. Die Heizeinsätze waren jedoch so eingesetzt, dass man die Zwischenräume problemlos reinigen konnte.

Einige historische Kachelöfen waren mit sehr kostbaren Kacheln verziert und sie kosteten viel Geld. Heiztechnisch war dies jedoch bedeutungslos.

Mit der Erfindung und Verbesserung des Eisengussverfahrens gelang es im 15. Jahrhundert Gussplatten herzustellen. Man nutzte die Möglichkeit, Öfen zu bauen. Von Vorteil waren die besondere Leitfähigkeit von Guss und die Dünnwandigkeit. Mit der Weiterentwicklung nutzte der Gussofen auch die Vorteile des Zirkuliersystems wie beim Kachelofen, hatte jedoch nicht die Nachteile der trägen Masse. Der Gusszirkulierofen, verbreitete schon nach wenigen

Minuten die gewünschte Wärme, war auch gut regulierbar für das Kochen und ermöglichte bedarfsgerechtes und damit auch energiesparendes Heizen.

Die Wärmeleitfähigkeit, bezogen auf 1qm Heizfläche mit einer Stärke von 10 cm und einem Grad Temparaturunterschied

beträgt für

- gebrannten Ton: 6 Wärmeeinheiten

- Eisen: 600 Wärmeeinheiten

- Kupfer: 3.300 Wärmeeinheiten

(nach Riedel. Feuerungs- und Heizungstechnik)

Die Leitfähigkeit von Guss war hundert mal besser als die des gebrannten Tons. Betrat man z.B. abends nach der Arbeit den Wohnraum, verbreitete sich schon in wenigen Minuten die Wärme des Gussofens, bevor man - mangels Bewegung - fror. Verließ man diesen Raum wieder, stellte man den Gussofen ab, beziehungsweise hielt ihn auf niedrigste Stufe in Bereitschaft. Man erkannte diese Vorzüge und konnte bald noch dünnere Platten herstellen. Damit verringerte sich auch das Ofengewicht. Im Gegensatz zum schweren Kachelofen, konnte der Gussofen nun fast überall aufgestellt werden, ohne bauliche Schäden zu riskieren. Der Ofen war zudem nicht ortsgebunden: Die vielen einzelnen Platten wurden zusammengefügt und durch Ringe gehalten. Er ließ sich also leicht zerlegen und ohne Probleme und Mühen durch jedes enge Treppenhaus transportieren und auf- und abbauen. Diese Setzbauweise gab den Gussplatten auch die Möglichkeit, wärmebedingte Bewegungen und Spannungen auszugleichen und bewahrte den Ofen vor Spannungsrissen. Feste Verbindungen und Verschraubungen, wie sie oft bei alten Öfen unserer Nachbarländer anzutreffen waren, haben häufig zu nichtreparablen Schäden geführt. Auch Ofen aus Stahlblech („Armeleutöfen") haben sich nicht so bewährt. War die Ausmauerung defekt, wurde das Blech von der Glut angegriffen und auch Kondensationsfeuchte an unerreichbaren Stellen setzte dem Material zu.

Herrschaftliche Öfen wurden in stabilen Guss gefertigt. Sie stellten nicht nur die (lebens-) notwendige Beheizung sicher, sondern sie sagten auch etwas über den Besitzer aus. Die fortgeschrittene Eisengusstechnik erlaubte die individuellste plastische Gestaltung. Sie übertraf dabei die kunstvolle Ausprägung hochwertigster Möbelstücke. Die Öfen entsprachen dem Zeitgeschmack - ihre Funktionalität wurde früher jedoch niemals aufgegeben. Die Weiterentwicklung der Feuerstätten hinsichtlich Funktion, Wirkungsgrad und Optik, fand mit der Einführung der Zentralheizung ein Ende. Die Feuerstelle mit allen Unannehmlichkeiten befand sich nicht mehr im Wohnraum. Verunreinigungen durch Brennmaterialien, Asche und Rauch, fanden nicht mehr statt. Man brauchte nicht so oft zu renovieren, war stolz auf die moderne und bequeme Heizung und war letztlich froh darüber, wenn der Schrotthändler den Ofen abholte. In den Bauvorschriften wurde sogar die Verpflichtung gestrichen, einen Notkamin anzulegen.

Mittlerweile bekommt der Ofenbau wieder neuen Aufwind. Ist es die urtümliche Sehnsucht nach Licht, Wärme oder das Bedürfnis nach Sicherheit? Schön wäre es jedoch, wenn die neuen Konstrukteure mehr auf die Erfahrungen der alten Ofenbauerzunft zurückgreifen würden: Neuzeitliche, modische Kaminöfen, wie sie dem ersten Sechsplattenkastenofen allzu ähnlich sind, haben einen Wirkungsgrad, der nicht dem Stand der Technik entspricht. Als Brennstofffresser schaden sie der Umwelt und ihre Funktionalität wird oft marktwirtschaft lichen und modischen Gesichtspunkten untergeordnet.

Die Wissensdefizite schwächen die Stellung des Verbrauchers. Die Sammlung Hoffmeister zeigt an typischen Beispielen die Entwicklung der Feuerstätten in Bezug auf eine effektivere Brennstoffnutzung und greift wichtige Erfahrungen wieder auf. Dem Besucher wird die Möglichkeit gegeben, die Vorgänge bei der Verbrennung zu verstehen, und sich kritisch mit der Thematik zu befassen.

In Anbetracht der massenhaften Wiedereinführung von Raumöfen steht die Ausstellung in engen Bezug zur Gegenwart. Sie vermittelt hilfreiche Informationen und behandelt Aspekte zum Klimaschutz.